波![]() 神社【はて】(三重県松阪市星合【ほしあい】町)

神社【はて】(三重県松阪市星合【ほしあい】町)

境内入り口

右手標柱には「延喜式内波![]() 神社」の文字

神社」の文字

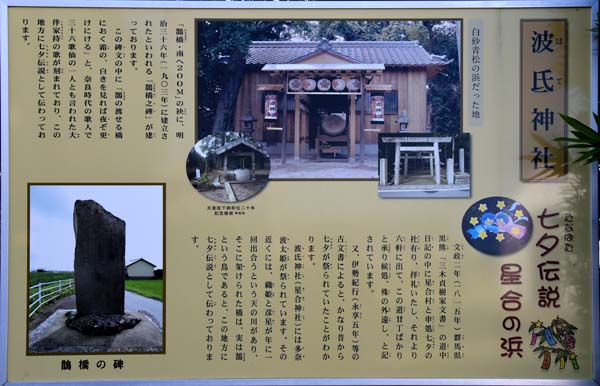

| 掲示 波 白砂青松の浜だった地 「鵲橋【かささぎばし】・南へ200M」の袂【たもと】に、明治三十六年(1903年)に建立さらたといわれる「鵲橋之碑【かささぎばしのひ】」が建っております。 この碑文の中に「鵲【かささぎ】の渡せる橋におく霜の、白きを見れば夜ぞ更けにける」と、奈良時代の歌人で三十六歌仙の一人とも言われた大伴家持【おおとものやかもち】の歌が刻まれており、この地方に七夕伝説【たなばたでんせつ】として伝わっております。 七夕【たなばた】伝説 星合の浜 文政【ぶんせい】二年(1815年)群馬県黒熊【ぐんまけんくろくま】「三木貞樹家文書」の道中日記【どうちゅうにっき】の中に星合村【ほしあいむら】と申処【もうしところ】七夕【たなばた】の社【やしろ】有【あ】り、礼拝【れいはい】いたし、それより六軒【ろっけん】に出て、この道【みち】二十丁ばかりと承【うけたまわ】り候処【そうろうところ】、殊【こと】の外【ほか】遠【とお】し、と記【しる】されています。 又、伊勢紀行(英享【えいしょう】五年)等の古文書【こもんじょ】によると、かなり昔から七夕【たなばた】が祭られていたことがわかります。 波 |

境内

覆屋の中に本殿がある

祭神

天棚機姫命【あめたなばたひめのみこと】

天兒屋根命【あめのこやねのみこと】

天忍穂耳命【あめのおしほみみのみこと】

木花開耶姫命【このはなさくやひめのみこと】

誉田別命【ほんだわけのみこと】

不詳一座

由緒

延喜式内社と伝えられるが、勧請の年代及び事情は詳らかし難い。出口延経【でぐちのぶつね】の『神名帳考証』には多奈波太姫と見える。この地の「星合」という地名に照らして、祭神との譜合は興味深い。また、古来須![]() 神社と称していたのを、明治三八年八月一三日に訂正の許可を得て、波

神社と称していたのを、明治三八年八月一三日に訂正の許可を得て、波![]() 神社と改称したとう経緯がある。

神社と改称したとう経緯がある。

(『三重県神社誌』)

本殿

横から見た本殿

棟持柱が見えるので神明造?

| 掲示 石手水鉢 正徳【しょうとく】二己 七月七日 西 一七一二年 |

庚申さんや山ノ神さんが並んでいるが、左手前に珍しいものが鎮座してる。

六地蔵石幢【せきどう】だそうだ。年代は不詳。六地蔵石憧は鎌倉時代以降盛んにつくられたという。

写真:2020.10撮影

home 作成:2025.07.05