采女神社【うねめ】(奈良市楢井町)

猿沢池越しに采女神社を望む

小さなお社に小さな境内

実はこちらは本殿の背後になる

右に回り込んで本殿を見る この日、扉が閉じられていて、 境内には入れなかった。 |

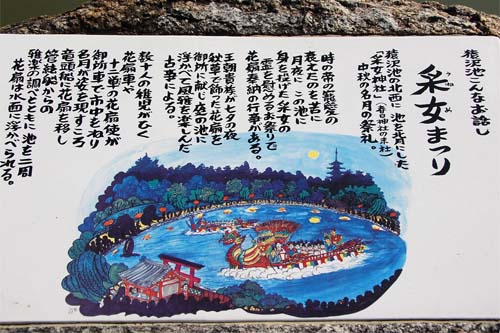

掲示 春日大社末社 采女神社 御祭神 采女命【うねめのみこと】 御例祭 旧八月十五日(仲秋) 御由緒 奈良時代天皇の寵愛が薄れた事を嘆いた采女(女官)が猿沢の池に身を投げこの霊を慰める為、祀られたのが采女神社の起こりとされる。入水した池を見るのは忍びないと、一夜のうちに御殿が池に背を向けたと伝えれれる。例祭当日は采女神社本殿にて祭典が執行され、仲秋の明月の月明りが猿沢の池に映える頃龍頭【りゅうとう】船に花扇を移し鷁首【げきす】船と共に、二隻の船は幽玄な雅楽の調べの中、猿沢の池を巡る。 掲示 謡曲「采女」と采女への哀悼歌 諸国一見の旅僧が奈良春日明神に参詣すると、一人の里女が来て、当社の由来を語り、なお僧を誘って猿沢の池へ行き、昔帝の寵愛をうけた采女が帝の御心変りを恨んでこの池に入水した事を語り、自分はその幽霊であるといって、池の中に入る。僧は池の辺で読経回向していると、采女が現れて、成仏を喜び、采女についての逸話を語り、歌舞を奏して再び池に消えた。という大和物語の筋である。 采女への哀悼歌 我妹子【わぎもこ】が寝くたれ髪を猿沢の 池の玉藻と見るぞかなしき(人麻呂) (あのいとしい乙女のみだれ髪を猿沢の池の藻と見るのは悲しいことだ。) 猿沢の池もつらしな我妹子【わぎもこ】が 玉藻かつかば水もひなまし(帝) (猿沢の池を見るのは恨めしい。あのいとしい乙女が池に沈んで藻の下になってるのなら、いっそ水が乾いてしまへばよかったのに。) |

祭神は事代主命、一に采女という。 『元要記』によると、采女社は権中納言藤原朝臣良世卿(823-900)の建立で、興南院権僧正快裕勧請と記す。(『奈良市史 社寺編』)

采女神社対岸 |

↑ 石塔手前にある采女まつりの碑 |

写真:2012.10撮影

home 更新:− 作成:2020.07.27