|

治田神社の鳥居(一の鳥居?) 燈籠には「八幡宮」の文字。八幡宮?治田神社の鳥居ではないのか? と少し疑問に思ったが、境内の由緒を読み治田神社の鳥居と確信する。 |

治田神社【はるた】(奈良県高市郡明日香村岡)

犬養万葉記念館で昼食のカレーを食べ、Oさんと二人で治田神社をめざす。約400mほどの距離だ。県道下をくぐり50mも行かない内に、左手に急な石段が現れる。岡寺からの参道より極端に狭い。しかし、こちらが表参道になる。登りきると、割拝殿が現れた。

|

治田神社の鳥居(一の鳥居?) 燈籠には「八幡宮」の文字。八幡宮?治田神社の鳥居ではないのか? と少し疑問に思ったが、境内の由緒を読み治田神社の鳥居と確信する。 |

|

|

割拝殿が二重になってる?

撞木造の本殿

掲示

治田神社【はるたじんじゃ】

所在地 奈良県高市郡明日香村大字岡字治田

祭 神 応神天皇【おうじんてんのう】 素戔嗚尊【すさのおのみこと】 大物主命【おおものぬしのみこと】

行 事 元旦祭 (一月)

早苗饗宴【さなぶり】 (六月)

豊穣講【ほうじょうこう】(九月)

秋 祭 (十月)

新穀祭【しんこくさい】 (十二月)

由緒沿革

当社の創建は明らかではないが、延喜式巻十の延喜神名帳の式内社とされているので、平安時代(十世紀)には社があったことがわかる。さらに当境内地からは凝灰岩の基壇【きだん】や礎石、瓦が出土することから、八世紀初頭の岡寺(龍蓋寺【りゅうがいじ】創建伽藍があったと推測されており、寺の鎮守神【ちんじゅしん】として、境内地に祀られていた可能性がある。その鎮守神を祀っていたのが、後に治田神社になったとも考えられる。

元々は治田氏の祖神【そしん】が奉祀【ほうし】されていた。文安年間(1444年〜1448年)に一時大国主命【おおくにぬしのみこと】の和魂【にぎたま】である大物主命を奉祀されたことが古書にある。さらに社名を八幡宮と称して応神天皇を奉祀し今日に至っている。

岡寺側からの参道

標柱には「治田神社」の文字、二つの燈籠には「八幡宮」の文字

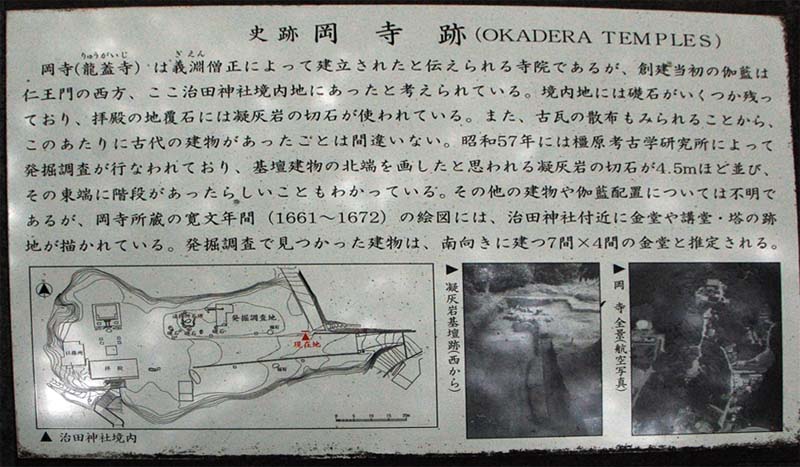

「史跡 岡寺跡」の掲示

写真:2020.10、2016.10撮影

home 作成:2021.03.02