京都御苑の堺町御門前から、堺町通を南方向に歩いた。東西にはしる松原通を通り過ぎ万寿寺通に出るまでに、右手(西方向)に入り口がある。 |

路地【ろーじ】を進むと右手に境内がある。正面奥に命婦稲荷社がある。 |

命婦稲荷社・鉄輪井【みょうぶいなり・かなわのい】(京都市上京区鍛冶屋町)

鞍馬の貴船神社奥宮に参拝したおり、参道の巨木をさりげなく観察しながら歩いた。丑の刻参りの釘跡らしきものは見つけることが出来なかった。清水寺境内にある地主神社には、ちゃんと掲示があり複数の釘跡を確認することが出来る。宇治の橋姫神社について調べていて鉄輪井の伝説を知り、井戸も実際に存在することを知った。2015年、NHKの「京都人の密かな愉しみ」を見た。鉄輪井の精というか霊というか、そのような女性(演じるは中越典子さん)が、井戸を掘る仕事をしている男性に取り憑く話があった。これを見て、鉄輪井へ行かねば!と思った。

京都御苑の堺町御門前から、堺町通を南方向に歩いた。東西にはしる松原通を通り過ぎ万寿寺通に出るまでに、右手(西方向)に入り口がある。 |

路地【ろーじ】を進むと右手に境内がある。正面奥に命婦稲荷社がある。 |

境内入り口、鳥居の右手傍に鉄輪井がある

命婦稲荷社

伏見稲荷より勧請されたそうだ。

勧請元は、末社白狐社(祭神:命婦専女神【みょうぶとうめのかみ】)か、

それとも奥社奉拝所(命婦社ともいわれる)か、色々想像をたくましくする。

縁結びの御利益があるそうだ。

『京都・伝説散歩』(京都新聞社 編)(河出書房新社)によると、鉄輪井の縁切り伝説は縁起がよろしくないというので、寛文八年(1688年)五月、稲荷大明神を祀り逆に縁結びの神としたという。元治元年(1864年)、火災で社殿は焼けたが、町総代が神霊を保管、昭和十年十一月新たに神社を建てて、夫婦和合・福徳円満の神として命婦稲荷社と称したという。

鉄輪大明神社(左)と鉄輪井(右)

井戸修理のとき、土の中から『鉄輪塚』の石碑【いしぶみ】が発掘され、御神体として祀った。

縁切りの御利益があるそうだ。

境内掲示

「鉄輪ノ井」由来

謡曲「鉄輪」は、男に捨てられた市井の女が、貴船へ”丑ノ刻詣り”をして相手の男と、その後妻を祈り殺そうとする話が骨子になっていますが、この井戸は”鉄輪の女”が住んでいたところのものだといい、一説には身投げをした井戸ともいわれています。このような伝説から「縁切り井戸」として、井水を汲んで相手にのませると、悪縁が切れるなどの俗信がありました。昭和十年には「霊井」となっています。

なお、かつては鉄輪できずかれた塚があったということです。

謡曲史跡保存会

井戸の上に、あった由緒を頂いてかえった。内容は以下の通りです。

鉄輪の伝説 (鉄輪井・鉄輪塚・鉄輪社)

むかし、火鉢や囲炉裏に置いて、鍋や薬罐【やかん】をかける三本足の五徳【ごとく】のことを、金輪【かなわ】とよんでいました。

能にも『鉄輪』(伝・世阿弥作)の謡曲があります。

下京に住む女が、自分を捨てて後妻をめとったことを恨み、貴船神社に、丑刻詣【うしのこくまいり】をしていますと、鉄輪を頭にのせ、三本の且に火をともし、怒りの心をかきたてると、鬼になれると、お告げがありました。

夫はそれ以来、悪夢に苦しみ、阿倍清明に占ってもらうと、今夜、命を失うということです。それで、調伏の祈祷をうけていると、女の鬼が現われ、夫をつれていこうとしますが、三十番神に追われ、苦しみながら去っていきます。

貴船川 鉄輪の火かや 飛ぶ蛍(俳諧『犬子集【えのこしゅう】』三・蛍)

多くの文学や謡曲などに、影響を与えてきたのも、この鍛冶屋町【かじやちょう】の『鉄輪井【かなわのい】』です。この鉄輪の女が、阿倍清明に調伏され、ついに、この鉄輪井のあたりで、息が絶えてしまったと言いつたえています。それで、鉄輪とともに霊をとむらい、『鉄輪塚【かなわづか】』を築いたもののようです。

昭和十年、鉄輪井の横にまつられている町内の氏神、命婦稲荷社【みょうぶいなりしゃ】を再建するときに、鉄輪井も、『霊泉』として残すため、板の井戸枠を板石にあらため、屋根をかけました。その地ならしのとき、土の中から『鉄輪塚』の石碑【いしぶみ】が発掘され、『鉄輪社』の小祠【しょうし】をつくり、鉄輪大明神【かなわだいみょうじん】の御神体として納め、命婦稲荷社のよこに、まつっています。

むかしは、この鍛冶屋町を『鉄輪町』(『京雀【きょうすずめ】』寛文【かんぶん】五年・1665刊)とも呼ばれ、よく知られていたようです。また『鉄輪井』を、『縁切井戸【えんぎりいど】』としても有名でした。この井戸水を飲ますと、相手との縁が切れるといわれ、遠くからも、この井戸水を汲みにくる人がありました。

それで、井戸に絵馬やお花が供えられいたと聞いています。いまは地下鉄工事などの影響で、水が涸れてしまいました。それでもペットボトルに、水を入れてきて、『鉄輪井』に供えて祈り、もちかえる人もあるようです。

この『鉄輪』伝説は、この町の南の本塩釜町【もとしおがまちょう】にあったとする六条御息所邸【ろくじょうのみやすどころてい』の生霊、北にある夕顔町【ゆうがおちょう】など、『源氏物語』の影響もあったようです。また、「ある公卿の女、余りに嫉妬ぶかくして、貴船の社に詣でつつ」(『平家物語』剣巻)などのあらすじと重なり、謡曲の『鉄輪』が生まれ、鍛冶屋町の「鉄輪」伝説ともなったようです。

鉄輪塚

伝へ言フ。昔、嫉妬ノ女アリ。ヒトヲ呪詛【のろ】ヒテ、神ニ祈リ、夜毎、丑ノ時、社参ス。終ニ、此【こ】コニオイテ、気疲【きつか】レテ死ス。シカフシテ、ソノ霊荒ルルヲモッテ、戴クトコロノ鉄輪ヲモチテ、塚ヲ築キテ、コレヲ祭ルト言フ。

『山州名跡志【さんしゅうめいせきし】』第十七(沙門白慧【しゃもんはくえ】、元禄【げんろく】十五年1702 三月 自序)

其の他、鉄輪井・鉄輪塚の古地誌類【こちしるい】として、『出来斎京土産【できさいきょうみやげ】』(延宝【えんぽう】五年1677刊)、

『名所都鳥【めいしょみやこどり】』(元禄三年1690刊)、『山城名跡巡行誌【やましろめいせきじゅんこうし】』(宝暦【ほうれき】四年1754跋)、『拾遺都名所図絵【しゅういみやこめいしょずえ】』(天明【てんめい】七年1787刊)、などの抜粋古文書【ばっすいこもんじょ】を当町敬神会【けいしんかい】が保存しています。

平成十六年(2004)改訂

− 詩人・国文学者 相馬 大【そうま だい】 氏 監修 −

京都市下京区堺町松原下る

鍛冶屋町 敬神会

|

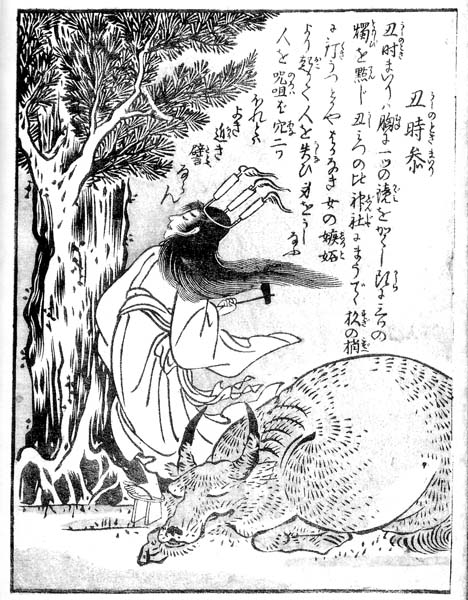

丑時参【うしのときまいり】 丑時【うしのとき】まいりは、胸【むね】に一つの鏡【かゞみ】をかくし、頭【かしら】に三つの燭【ともしび】を点【てん】じ、丑【うし】みつの比神社【じんじゃ】にまうでゝ杉【すぎ】の梢【こずへ】に釘【くぎ】うつとかや。はかなき女の嫉妬【しっと】より起【おこ】りて、人を失【うしな】ひ身をうしなふ。人を呪詛【のろは】ば穴【あな】二つほれとは、よき近【ちか】き譬【たとへ】ならん。 丑時参【うしのときまいり】 貴船明神に身には赤い衣を着て、顔は朱色に塗り、頭に鉄輪【かなわ】の足三本に火をつけて、丑の刻(午前二時ころ)参りをするのは、夫に裏切られた女。謡曲『鉄輪【かなわ】』は「鬼とならねばならなかった一人の女の内側を纏綿【てんめん】と余すなく語っている」(馬場あき子『鬼の研究』)。「人を呪詛【のろは】ば穴二つ」とは、もう一つ自分の陥る穴も掘っておけという意味。 左図及び上記説明文は 鳥山石燕『画図百鬼夜行』(国書刊行会)「今昔画図続百鬼巻之上」より |

|---|

陰陽道では、丑の刻(時)(午前一時〜三時頃)は鬼が出たり、人が鬼に変化したりする時刻とされていた。平安時代にはその時刻に呪詛をかける「丑の刻参り」が日常的に行われていたという。(『京都魔界巡礼』(丘眞奈美 著 PHP文庫)

以前伊賀地方に住む同僚に、木に打ち付けた藁人形を見たという話を聞いたことがある。ネットを検索すると、丑の刻参りの代行業があることや、藁人形や金槌等丑の刻参りの道具セットが通販されていることを知る。

home 更新:2016.04.29a 作成:2016.04.21